Die Herausforderungen des IT-Fachkräftemangels #

Allein in Deutschland fehlen laut aktueller Bitkom-Studie mehr als 100.000 IT-Fachkräfte; 85 Prozent der befragten Unternehmen sehen einen Mangel an IT-Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die konjunkturelle Eintrübung der deutschen Wirtschaft hat die Situation zwar etwas entschärft – zugleich schreitet die Digitalisierung aber weiter voran, sodass langfristig mehr IT-Experten benötigt werden. Dementsprechend ist der IT-Arbeitsmarkt in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich zunehmend ausdifferenziert. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind bereits etwa 1,5 Millionen IT-Fachkräfte in Deutschland erwerbstätig.

Warum der IT-Fachkräftemangel den Unternehmen schadet #

Die digitale Transformation führt zu einer steigenden Nachfrage nach neuen Qualifikationen und Spezialisierungen, die unser Bildungssystem bislang nicht ausreichend abdecken kann. Für Unternehmen bedeutet diese Personallücke in der IT, dass sie weniger Innovationen hervorbringen und weniger effizient arbeiten können, da sich die Digitalisierung ihrer Prozesse verzögert. Darüber hinaus birgt fehlendes Personal in der IT auch Gefahren für den reibungslosen Ablauf des Betriebs – denn IT-Experten sorgen für die Sicherheit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme. Im Ernstfall kann ein Mangel an solchen Fachleuten das gesamte Unternehmen lahmlegen. Der IT-Fachkräftemangel wirft deshalb auf lange Sicht die Frage nach der technologischen und wirtschaftlichen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit deutscher Unternehmen auf.

Nicht überall herrscht IT-Fachkräftemangel #

Am Hays Fachkräfte-Index lässt sich ablesen, dass sich der IT-Fachkräftemangel stark nach Branchen und Berufsgruppen unterscheidet. Während die Nachfrage in der Automobilindustrie und im Maschinenbau deutlich gesunken ist, suchen andere Wirtschaftszweige weiter händeringend nach IT-Fachkräften. Zudem sind bestimmte Berufsgruppen wie IT-Security-Spezialisten, Datenbankentwickler und IT-Architekten extrem begehrt, wohingegen die Nachfrage nach klassischen IT-Berufen in Entwicklung, Administration und Support nachlässt.

Dies könnte damit zusammenhängen, dass einige Aufgaben in diesen Bereichen mittlerweile durch automatisierte Prozesse, Cloud-Dienste und KI-gestützte Tools vereinfacht, beschleunigt oder gänzlich übernommen werden können. Jedes zwölfte Unternehmen setzt der Bitkom-Studie zufolge bereits künstliche Intelligenz ein, um dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken, und will mit KI fehlende IT-Experten ersetzen. Allerdings gehen 42 Prozent der Unternehmen davon aus, dass im Gegenzug der Bedarf an KI-Spezialisten steigen wird und neue Berufsbilder entstehen.

Probleme von Unternehmen mit IT-Fachkräftemangel #

Über 40 Prozent der Unternehmen beklagen sich, dass geeignete Kandidaten nicht umzugsbereit seien. Dies ist ein Beleg dafür, dass der IT-Fachkräftemangel auch regional unterschiedlich ausgeprägt ist und es Unternehmen mit weniger attraktiven Standorten schwer haben. Gleichzeitig geben die Unternehmen aber ihrerseits zu, die Wünsche nach mobilem Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten nicht zu erfüllen. Hier bleibt viel Potenzial ungenutzt, denn für die meisten Tätigkeiten in der IT ist keine Büropräsenz nötig. In manchen IT-Jobs ist es heutzutage sogar üblich, dass man arbeiten kann, wo und wann man will.

Die größte Kluft besteht allerdings zwischen den Gehaltsvorstellungen der Bewerber und dem, was Arbeitgeber zahlen können oder wollen. Die meisten IT-Experten wissen natürlich um ihren Wert, weil sie überall mitbekommen, dass sie eine knappe und heiß umkämpfte Ressource sind. Häufig können sie aus mehreren Stellenangeboten wählen und sich das beste herauspicken. Auf der anderen Seite haben die Personalverantwortlichen meist ein begrenztes Budget und müssen hochqualifizierte IT-Fachkräfte finden, die mit einem durchschnittlichen Gehalt zufrieden sind.

Lösungen für den IT-Fachkräftemangel #

Gesamtwirtschaftlich gibt es für den Fachkräftemangel nur eine Lösung: die Anzahl an IT-Fachkräften zu erhöhen, um die Nachfrage zu decken. Anstatt auf politische Erleichterungen und Anreize (z. B. für die Einwanderung von Fachkräften) zu hoffen, können Unternehmen aber auch selbst einiges bewegen.

Manche haben bereits künstliche Intelligenz als potenzielle Lösung auf dem Schirm, um dem Fachkräftemangel in der IT entgegenzuwirken. KI kann derzeit jedoch nur manuelle Prozesse ersetzen, die standardisierbar und automatisierbar sind. Insgesamt wird der vermehrte Einsatz von KI den Bedarf an IT-Spezialisten vermutlich sogar erhöhen – lediglich die Nachfrage nach bestimmten Berufsbildern sinkt.

Quereinstieg ohne IT-Abschluss #

Vielversprechend, um mehr Fachkräfte für die IT zu gewinnen, ist der Ansatz einiger Unternehmen, die Anforderungen an formale Bildungsabschlüsse zu senken. Laut Bitkom-Studie geht mittlerweile jeder vierte IT-Job an einen Quereinsteiger, womit der Quereinstieg genauso häufig wie das IT-Studium vorkommt. Die meisten Quereinsteiger bringen einen fachfremden Hochschulabschluss oder eine Berufsausbildung ohne IT-Bezug mit, haben aber autodidaktisch, durch Weiterbildung oder berufliche Erfahrung ausreichende IT-Kenntnisse erworben.

Gerade Unternehmen, die keine hohen Gehälter zahlen können, sollten auch darüber nachdenken, Studienabbrechern ohne formalen Abschluss eine Chance zu geben. Oftmals finden sich unter ihnen die größten Cracks, die leidenschaftlich für die IT brennen und viel praktische Erfahrung in ihrer Freizeit sammeln.

Berufseinsteiger einstellen oder selbst ausbilden #

Anstelle von teuren IT-Experten mit jahrzehntelanger Berufserfahrung genügen für bestimmte IT-Stellen womöglich Berufseinsteiger nach einem IT-Studium oder einer IT-Ausbildung. Diese bringen meist erste Erfahrung mit, benötigen aber mehr Anleitung und Einarbeitungszeit. Dafür sind sie noch flexibel einsetzbar und deutlich günstiger als ein IT-Spezialist auf einem bestimmten Gebiet.

Langfristig ist es natürlich am sinnvollsten, IT-Werkstudenten einzustellen oder IT-Berufe im eigenen Betrieb auszubilden. So können Sie Menschen schon zu Beginn ihres Berufslebens an Ihr Unternehmen binden und auf eine spätere Karriere in Ihrer IT vorbereiten, um einem IT-Fachkräftemangel vorzubeugen. Der Nachteil ist, dass Sie intern viel Aufwand in Auszubildende und Studierende stecken, die Sie anfangs nur für einfachere Aufgaben einsetzen können.

Weiterbildung IT-affiner Mitarbeiter fördern #

Laut Bitkom-Studie verfügt fast ein Drittel der Unternehmen über Weiterbildungsprogramme, um Mitarbeiter für neue Aufgaben zu qualifizieren. Damit ist dies der mit Abstand meistgenannte Weg, um dem IT-Fachkräftemangel zu begegnen – und er ergibt sehr viel Sinn. Oft können Mitarbeiter in den Fachabteilungen nach gezielten Schulungen selbst Aufgaben übernehmen, die sonst von IT-Fachkräften erledigt werden müssten.

Vor allem technikaffine Mitarbeiter ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse – sogenannte Citizen Developer – können an der Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilungen einen wertvollen Beitrag zur digitalen Transformation leisten. Sie kennen die Geschäftsprozesse in- und auswendig und erleben tagtäglich, wo es hakt, sodass sie in Innovationsprojekten den meisten Input dazu geben können, welche Prozesse man optimieren, digitalisieren oder automatisieren könnte.

Warum No Code die Lösung sein kann #

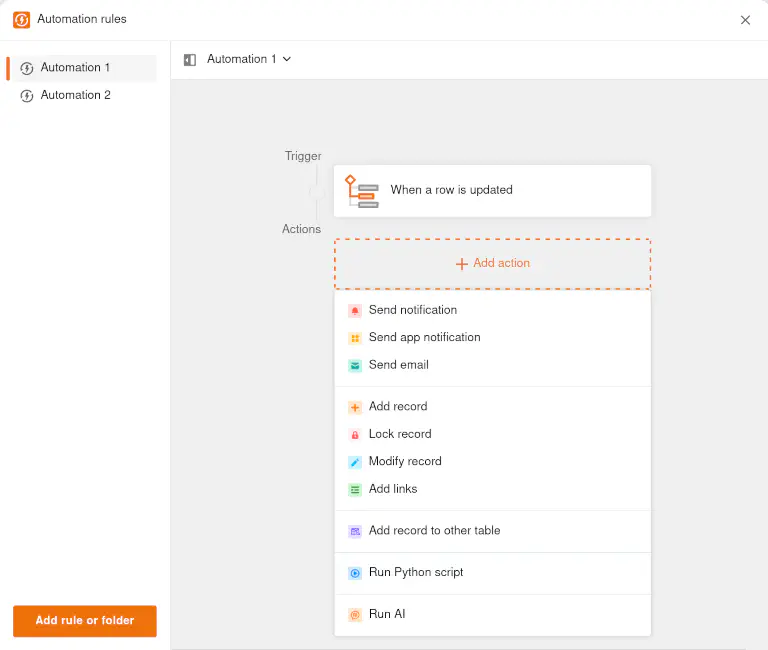

No Code ist ein Ansatz, der dem IT-Fachkräftemangel effektiv entgegenwirkt, indem er auch technikaffinen Anwendern ohne formale IT-Qualifikation ermöglicht, aktiv die digitale Transformation mitzugestalten. Dies bringt einen fundamentalen Paradigmenwechsel mit sich: Die traditionelle Softwareentwicklung erfordert das Erlernen von Programmiersprachen und eine langwierige Einarbeitung in Entwicklungstools. Mit einer No-Code-Plattform kann hingegen prinzipiell jeder – ohne IT- und Programmierkenntnisse – eigene Anwendungen entwickeln. Vorgefertigte Elemente lassen sich per Drag-and-Drop zu immer neuen Softwarelösungen zusammensetzen.

Auf diese Weise können Mitarbeiter in Ihren Fachabteilungen individuell auf ihre Prozesse zugeschnittene Anwendungen entwickeln, was bisher speziell ausgebildete IT-Fachkräfte übernehmen mussten. Dies entlastet die IT-Abteilung und ermöglicht den Fachabteilungen, ihre Prozesse genau so abzubilden und zu digitalisieren, wie sie es wollen. Dadurch, dass die Fachabteilungen direkt am Entwicklungsprozess mitwirken und weniger Abstimmungs- und Warteschleifen notwendig sind, erhöht sich sowohl die Geschwindigkeit der digitalen Transformation als auch die Passgenauigkeit der Lösungen. Und zu guter Letzt benötigen die Unternehmen insgesamt weniger IT-Fachkräfte, die sich zudem auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können, die wirklich ihre Expertise erfordern.

Da die meisten No-Code-Plattformen Cloud-Lösungen sind, für die Sie keine eigene Server-Infrastruktur benötigen, fallen auch viele Aufgaben weg, die normalerweise IT-Administratoren erfordern. Dennoch sind natürlich No Code Developer vonnöten, welche die No-Code-Plattform implementieren und betreuen sowie den Citizen Developern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Um eine unkontrollierte No-Code Shadow IT zu verhindern, sollte es eine zentrale No-Code-Strategie geben, welche die IT-Abteilung erarbeiten und umsetzen muss. Dazu zählen die Schulung von mindestens einem Citizen Developer pro Fachabteilung, eine transparente Übersicht über alle Anwendungen und ein Rollenverständnis der IT als Partner auf Augenhöhe.

Vorteile von No Code für Ihr Unternehmen #

No-Code-Plattformen bringen Ihrem Unternehmen folgende Vorteile:

-

Beschleunigung der digitalen Transformation: No Code vereinfacht die Erstellung maßgeschneiderter Anwendungen. Dadurch geht die No-Code-Entwicklung – im Vergleich zur traditionellen Entwicklung von der Anforderungsanalyse bis zur Implementierung – um bis zu 90 Prozent schneller.

-

Demokratisierung der IT: No-Code-Plattformen ermöglichen prinzipiell allen Mitarbeitenden, selbstständig Anwendungen zu entwickeln. Dadurch sind Sie weniger abhängig von schwer zu findenden IT-Experten, die bisher für jede noch so kleine Lösung unerlässlich waren.

-

Senkung der Kosten: Der Einsatz von No Code kann die Entwicklungskosten deutlich reduzieren, indem weniger teure Fachkräfte in kürzerer Zeit zu einem vergleichbaren oder sogar besseren Ergebnis kommen.

-

Entlastung der IT-Abteilung: Bei No Code sind die Rollen klar verteilt – die IT-Fachkräfte definieren den Rahmen, die Fachabteilungen liefern das Prozesswissen und erstellen selbst die Lösung. So entlastet No Code die IT, die das No Code Development nur steuern muss.

-

Höhere Flexibilität: In einer schnelllebigen Arbeitswelt erlauben No Code Tools den Fachabteilungen, rasch auf Änderungen zu reagieren und selbst Anpassungen an ihren Prozessen vorzunehmen.

-

Automatisierte, KI-gestützte Prozesse: In vielen No-Code-Plattformen sind Automatisierungs- und KI-Features integriert, mit denen Sie manuelle Prozesse ersetzen und menschliche Fehler minimieren können.

Nutzen Sie SeaTable als No-Code-Plattform #

Mithilfe von SeaTable ist es ein Leichtes, die Vorteile der No-Code-Entwicklung zu nutzen. Starten Sie mit der kostenlosen Free-Version und entdecken Sie alle grundlegenden Funktionen der No-Code-Lösung: das intuitive Datenmanagement , die einfache Visualisierung und Auswertung (z. B. mit Ansichten und Statistiken) sowie den integrierten No-Code App-Builder, mit dem Sie eigene Anwendungen erstellen , ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Im Gegensatz zu US-amerikanischen und anderen außereuropäischen Lösungen bietet SeaTable Ihnen sicheren Datenschutz: Wenn Sie die SeaTable Cloud als No-Code-Plattform einführen, sind Ihre Daten DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert und vor der Weitergabe an Server in den USA und anderen Ländern geschützt.

Noch ein Vorteil, mit dem SeaTable als No-Code-Plattform heraussticht, ist die freie Wahl der Bereitstellungsart. Profitieren Sie vom Komfort und der Skalierbarkeit der SeaTable Cloud oder behalten Sie mit einer On-Premises-Installation von SeaTable Server die volle Kontrolle und Datenhoheit.

Fazit: Den IT-Fachkräftemangel mit No Code abfedern #

Alles in allem sind No-Code-Plattformen der vielversprechendste Ansatz, um den Fachkräftemangel in der IT abzufedern und die digitale Transformation zu beschleunigen. Sie erhöhen zwar nicht die Anzahl der verfügbaren IT-Fachkräfte, reduzieren aber den Bedarf an traditioneller Softwareentwicklung und befähigen die Anwender in den Fachabteilungen dazu, ihre eigenen Lösungen zu erstellen. Dadurch entlastet die No-Code-Programmierung die IT-Abteilung von Aufgaben, die auch Citizen Developer übernehmen können.

Letztendlich können Sie mit No Code zusätzliche IT-Stellen einsparen, die Sie ohnehin nur schwer besetzen könnten. Professionelle IT-Fachkräfte bleiben aber weiterhin unverzichtbar und können sich dank No Code auf komplexere Aufgaben konzentrieren, die wirklich fundierte IT-Kenntnisse erfordern.

FAQ zum IT-Fachkräftemangel und No Code #

Wie viele IT-Fachkräfte arbeiten in Deutschland?

Warum verdient man in der IT so viel?

Gibt es einen Fachkräftemangel in der IT?

Kann No Code IT Jobs ersetzen?

Für welche Aufgaben bleiben IT-Fachkräfte unverzichtbar?

TAGS: Bewerber- Und Talentmanagement No Code & Low Code Digitale Transformation